トップページ スタッフブログ

スタッフブログ

複雑な共用部の取扱い

イエタスです。

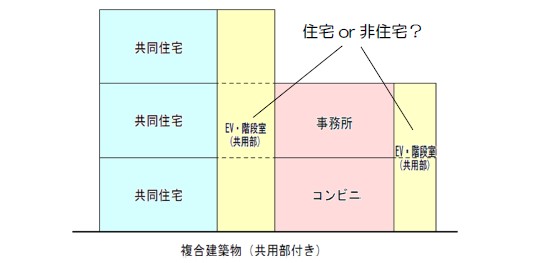

みなさんは「複合建築物」をご存知でしょうか?ひとつの棟に住宅と非住宅の用途が混在する

建築物を「複合建築物」と呼びます。分かりやすい例で言うと、1階がコンビニのマンション

などが「複合建築物」に該当します。

そんな複合建築物についてまわるのが「共用部」の存在です。用途が混在する建築物の省エネ

計算は、住宅と非住宅を別々に計算をして、それぞれに定められた省エネ基準への適合が必要

です。

それでは、エレベーターや階段室などの「共用部」はどちらの区分として扱われるかご存じ

でしょうか?

![]()

◆共用部の取扱い

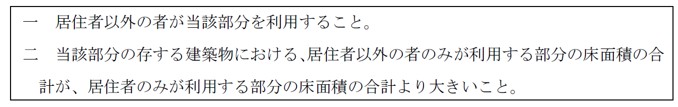

まず、共用部とは建築基準法上、用途の範囲が明確に定められていない箇所とされています。

つまり、確認申請書の第四面で床面積が明示されていない範囲を共用部と扱います。

次に、共用部は住宅か非住宅のいずれかに属するかを定める必要がありますが、告示では

非住宅部と扱う説明が以下のようにされています。

![]()

●共用部を非住宅と扱う条件(平成28年国交告第1376号より抜粋)

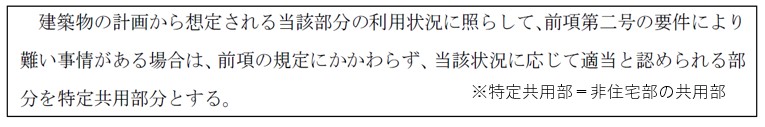

上記を満たす場合、原則では非住宅部分と判断しますが、以降にこのような補足が続きます。

![]()

要約しますと、非住宅用途の合計床面積が住宅用途より小さくても、実態として居住者以外が

主に利用する共用部は非住宅用途の計算と扱うことができる、という訳です。

(強制ではなく可能という解釈です。)

つまり、原則に従うか実態を優先するかは計画者および審査機関の判断に委ねられており、

非常に線引きが難しくなっています。

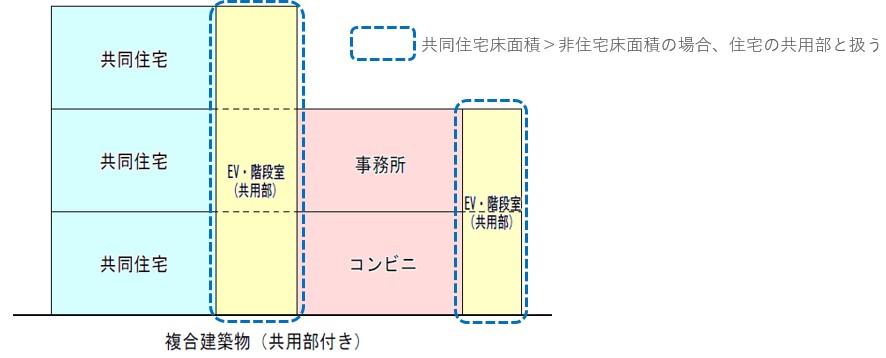

![]()

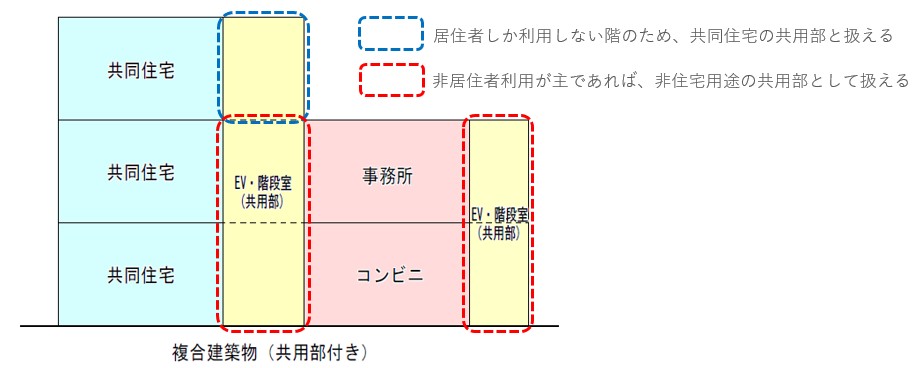

①原則に従った共用部の考え方

![]()

②実態に基づいた共用部の考え方

![]()

共用部の取扱い方次第で、省エネ計算結果が大きく変わる可能性があります。

今回ご紹介した事例はあくまで一例であり、実際の建物では、非住宅用途が複数存在したり、

共用部が複雑に構成されていると、判断に迷うケースが多々あります。

イエタスでは豊富な経験をもとに、適切な計算方法を検討し、審査機関との協議の上、目標基準の達成計画をご提案いたします。

住宅、非住宅、そして共用部の計算でお困りの際は、どうぞお気軽にお問合せ下さい。

- 2026年

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年